2025-06-06 00:30·周原广场

陇州宾馆的晨光熹微,一位两鬓微霜的中年人穿过尚德路的车流,在一座名为“尚德大厦”的高楼下停驻脚步。他俯身触摸冰冷的大理石墙面,指尖划过之处,曾是青砖斑驳的农校围墙。三十九年前,十七岁的他背着缝了学费的粗布衣裳,在疯长的冬青树后寻到那块木质校牌——“陕西省宝鸡农业学校”。此刻,唯有街角那条拓宽的“巴扎巷”名字,如时光的密码,解锁了半生魂牵梦萦的陇县记忆。

陇县城关镇北关路12号的门面挂着交警大队的牌子,往里走再左拐,才见冬青树掩映下的农校真容。这戏剧性的初遇,成为无数学子踏入农业殿堂的集体记忆。

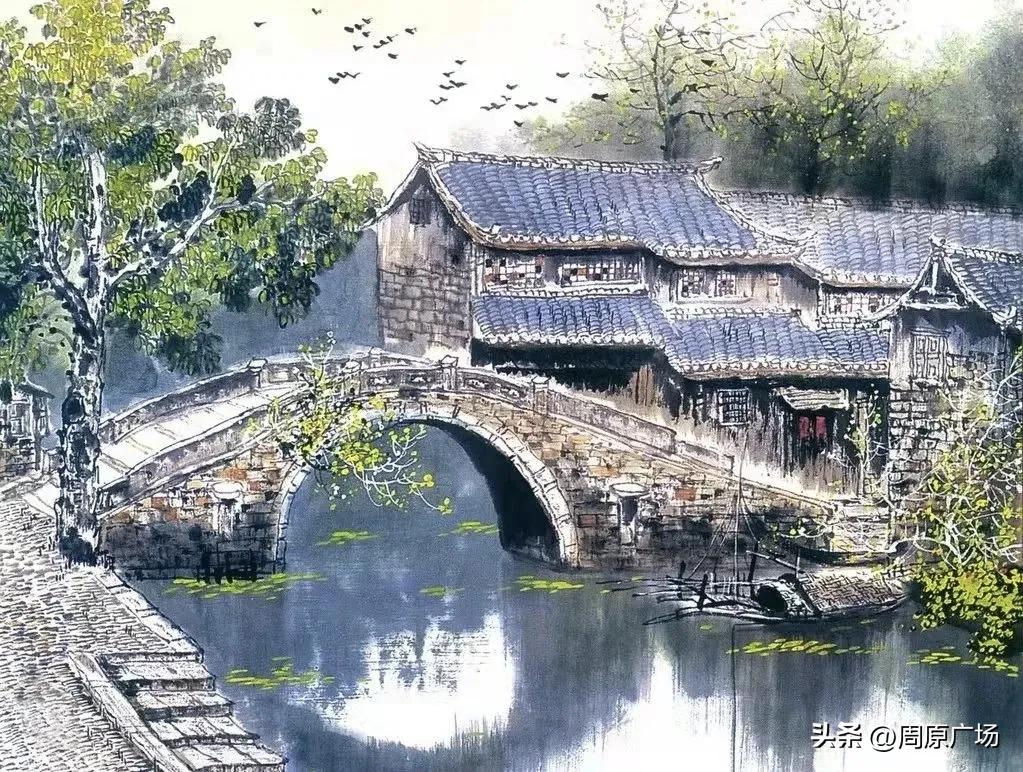

校园里没有高楼,唯见青砖蓝瓦的平房群落在秦岭山影下铺展。从铁门入内,砖砌穹顶的幽深门洞贯穿南北,两侧分布着教导处、教研室、团委——学校的神经中枢在此搏动,昏暗灯光下走过的学生总带着敬畏。大院被两条笔直道路切割成三块天地:东南角的大礼堂兼食堂飘散着饭香,学生蹲在地上围成圆圈用餐,边嚼着白面馍馍边争论果树枝剪技术;东北角的宿舍推开后门便是陇县体育场,少年的汗水曾浸透那片土地;西侧的教室里,农学、林果、畜牧专业的学生在《植物保护学》《果树栽培学》笔记上落下密密麻麻的字迹。

物资匮乏年代,这里却是温饱的桃源。每月15元生活补助让农村孩子实现了“农转非”的梦想,食堂顿顿见荤腥的饭菜堪比过年。农校在麻家台经营的农场更将粗粮置换为细粮,那些麦收时节师生挥镰的身影,在陇县夏日的炙烤下凝固成金黄的油画。一位渭北旱塬来的学生首次见到餐盘里的猪肉,胃竟因“没有消化肉的记忆”而翻涌不适,校医开的两盒山楂丸成了青春趣事的见证。

1982年秋,农校迎来60名新生。农学班分得仅有的4名女生,林果班成了清一色男儿的“850”——这数字从此成为他们的热血代号。

少年意气在封闭环境中发酵出别样气象。当西北农学院毕业的女教师初次踏入教室,三十个齐刷刷站起的男生惊得她咬破嘴唇夺门而逃;农场抢收麦子时,学生与年轻教师挥起农具对峙,被胖校长双臂隔开的瞬间,成了日后新生教育的“反面教材”。更有路见不平的侠义:帮厨者用铁勺击打女生,850班男生愤然将其揪出痛斥;藏族同学与街头青年冲突,又是他们挺身化解干戈。

然狂放之下藏锋锐。歌咏比赛夺冠、市运动会摘金显其才情,毕业数年后,850的成员如蒲公英散落西府大地——副县长、林业专家、农技站长,他们以服务三农的初心丈量着宝鸡的川塬沟壑。当年被戏谑的“和尚班”,终在岁月中淬炼成农业战线的脊梁。

搬迁的跫音始于1983年。当卡车载着实验设备蜿蜒驶向宝鸡益门堡新校区,陇县与宝鸡两地的教学点进入漫长共生期。有些专业前期在陇县后期迁宝鸡,有些则反向流动,这种双城记持续了十五年,直至1998年才尘埃落定。

搬迁路上师生共担艰辛。学生参与新校区土地平整,手掌磨出血泡仍抢着扛树苗;教师在两地奔波授课,教案里夹着不同车站的票根。益门堡校舍拔地而起,现代化实验室替代了陇县的简陋平房,但奶牛场的哞叫、体育场的哨声、巴扎巷的烟火气,终成飘散的云烟。

2007年,历史迎来终章。宝鸡农业学校并入六校合建的宝鸡职业技术学院,升格为高职院校。当最后一批农校生走出清姜河畔的校门,陇县旧址已矗立起商品房小区。唯有崇文中学占用的半边体育场,如时光的残片,默诉着农校三十八载春秋。

农校虽逝,其魂不息。六十七年间培育的六千中专生与三千五百农技员,化作宝鸡农业体系的毛细血管。在凤翔区二十二万亩苹果基地里,王雨嘉等新一代农人运用水肥一体化技术种出“全国名特优新农产品”,他们承接的正是农校“把论文写在大地上”的衣钵。

更广阔的传承在田野展开。凤翔农广校打造“田间学校+手机学校”双轨培育体系,农民张笃峰在云端完成3500学分学习,解决二十多项生产技术难题。“凤职农匠”胡全让捧回全国农民技能大赛泥塑金奖时,那双手既捏塑泥土,更延续着农校人“能干、能销、能管、能写、能讲、能宣”的六能基因。

尚德大厦的玻璃幕墙折射着刺目光斑,恍惚间似见旧日礼堂瓦檐滴落的雨珠。当年翻墙通下水道的少年已成花甲,他弯腰拾起半块青砖——这是推土机下幸存的遗物。指腹摩挲过砖面粗砺的纹理,如触摸农校消逝的心跳。

蒲公英的种子终要远行。那些散落西府大地的农校人,有的名字刻上农业科技奖碑,有的在乡镇推广站耗尽青春。当最后一位校工退休清空储物柜,当“850班”的绰号湮灭于时光,清姜河水依旧东流,携着麦香、粉笔灰与青春汗渍,奔向秦岭苍茫的褶皱。

陇山千水曾为证,

青砖犹记读书灯。

一纸并校风吹絮,

万顷田畴穗自生。

举报